Este articulo podria llamarse asi pero es solo uno de los aspectos que abarca el autor...

Baloncesto y fase de flujo

En 1990 el doctor en psicología por la universidad de Chicago Mihaly Csikszentmihalyi coronaba décadas de trabajo con la publicación de Flow: The Psychology of Optimal Experience, traducida al castellano como Fluir: La Psicología de la Experiencia Óptima. La tesis central de la investigación, preludiada en Beyond Boredom and Anxiety (1975), The Creative Vision (1976) o Psychological Studies of Flow in Consciousness (1988), consistía en verificar “los aspectos positivos de la experiencia humana: la alegría, la creatividad y el proceso de involucración total con la vida” (prólogo a la ed. Kairós, 1996) que el autor denominaba flow (flujo). No cabía mayor presentación: una teoría que abrazaba la dimensión lumínica de la vida en su totalidad, una teoría vitalista en rigor.

Sin embargo del completo de la obra ejercían especial sugestión las manifestaciones concretas del llamado estado de flujo,

los testimonios de aquellos que rara vez lo habían experimentado.

Pasajes que radiografiaban el rendimiento cumbre a través del nutrido

muestrario de protagonistas consultados en el seno de actividades tales

como la creación musical, la danza, el deporte, la navegación, la

cirugía, la matemática o el ajedrez. Pese a lo infrecuente y como etéreo

de esas experiencias óptimas resultaban en pequeñas dosis mucho más

asumibles que una existencia entera destinada a fluir. Era como si lo

más relevante, aquello destinado a calar más fácilmente en el gran

público, fuera la verosimilitud, la realidad palpable de un viaje

fascinante que es dado experimentar en territorios de profunda cognición

y creación artística. Porque el misterio del flujo reside en la

elevación del sujeto creador a un plano de la existencia próximo a lo

divino. Esto era lo que, por encima de la teoría general, ejercía una

mayor atracción. En perspectiva podía ocurrir con Csikszentmihalyi lo

mismo que con el doctor Raymond Moody década y media

atrás, como si pudieran despertar mayor interés las experiencias

cercanas a la muerte (NDE) y su descripción clínica que la trascendental

proposición de Vida después de la Vida (1975).

El

estado de flujo representa la dimensión más alta de la creación humana,

como si los sentidos fueran secuestrados por una entidad superior

durante un trance celestial. Lo que el investigador traía a colación

trascendía la clásica noción literaria de beatitud o soplo divino. El

profesor húngaro daba así cuerpo y realidad a una experiencia que hasta

entonces vivía como instalada en las vagas fronteras de la poética.

De

entonces a hoy son incontables los estudios y artículos que abordan la

noción de flujo desde muy diversas perspectivas, todas ellas

coincidentes en la asombrosa naturaleza real del fenómeno y como una

restricción a muy pocos agraciados.

En el ecuador de los noventa el también psicólogo Daniel Goleman refería el trabajo de Csikszentmihalyi en Emotional Intelligence

(1995). Sólo que Goleman desestimaba cualesquiera implicaciones

filosóficas recayendo únicamente en la extraña y fascinante realidad de

la experiencia óptima. Dentro del capítulo dedicado a la Aptitud Maestra un epígrafe por título El Flujo: La Neurobiología de la Excelencia,

Goleman concentraba la teoría del flujo en una doble descripción

beatífica y cerebral. Con la delirante prisa comercial de la obra el

texto arrancaba con la confesión de un compositor en estado de gracia:

“Usted

se encuentra en un estado extático en el que se siente como si casi no

existiera. Así es como lo he experimentado yo en numerosas ocasiones. En

esos casos mis manos parecen vacías de mí y yo no tengo nada que ver

con lo que ocurre sino que simplemente contemplo maravillado y

respetuoso todo lo que sucede. Y eso es algo que fluye por sí mismo”. (Goleman, Kairós, 145).

Acto

seguido Goleman, que al igual que su predecesor concedía una

importancia vital al deporte como fuente de flujo, recogía las palabras

de la esquiadora estadounidense Diane Roffe-Steinrotter

tras conquistar el oro olímpico de 1994 en la prueba del supergigante,

de la que decía recordar tan sólo un estado de plena relajación: “Era como si formara parte de una catarata”. El lector de seguro recuerda el poderoso efecto “Be water, my friend” de un Bruce Lee

revivido por la publicidad. Con un sencillo eslogan el maestro de las

artes marciales describía gráficamente el estado de flujo a través del

agua, el fluido elemental.

De

esta sugerente idea de absoluta empatía con el entorno que alguna vez

los atletas experimentan en sus disciplinas la publicidad deportiva ha

sabido igualmente sacar su rédito. “Fue una sensación alucinante.

Jamás había sentido tanta potencia con esa nobleza. Estaba unido a la

carretera. Éramos una sola cosa. Todo respondía a la velocidad de mis

pensamientos. Era preciso, exacto. Era perfecto” (Fernando Alonso, Mercedes-Benz C-Class Sport, 2007).

Los

diversos investigadores del fenómeno flujo parecen coincidir en el

deporte como un potencial yacimiento para alcanzar experiencias óptimas.

Pero al mismo tiempo cabe precisar que el deporte permite la excelencia

con menos frecuencia de lo que se presume. Por eso cuando se alcanza,

estos raros episodios aparecen tan fortalecidos por la literatura épica

cuando en realidad sería más justo admitirlos como materia estética.

A

lo largo de la historia no han sido pocos los deportistas que en su

campo han experimentado la sensación de entrar en los dominios del

flujo. Sólo que en su inmensa mayoría, como ocurre con los sueños,

fueron incapaces de trasladarlo al lenguaje. “Nadie ha conseguido describir lo que puedes llegar a sentir dentro de esas cuatro líneas”, Isiah Thomas.

El

deporte, en tanto frenetiza su actividad psicodinámica en innumerables

parcelas de creación y rendimiento, permite una curiosa fragmentación

del estado de flujo en pequeños microflujos que pueden durar un suspiro. El gol de Maradona a Inglaterra en 1986 o el de Lionel Messi al Getafe en 2007, los 200 metros de Michael Johnson en 1996, los 100 de Usain Bolt en 2009 o el salto de Bob Beamon

en 1968, ejemplifican a la perfección la idea de microflujo en una

elevación instantánea de la actividad a límites previamente ignorados.

El

baloncesto es, de todos los deportes, uno de los más vastos continentes

de creación y rendimiento. De entre la infinidad de territorios

abiertos, esto lo saben bien quienes alguna vez lo probaron, dos canales

destacan por sus condiciones ideales donde estallar la fase de flujo:

- Las migraciones al aro.

- El control de situación.

Y

a menudo ambas simultáneamente. La primera es sin duda la más común.

Son demasiados los jugadores que ingresaron en ese terreno que la

literatura anglosajona alude como The Zone si bien el mismo

ritmo entusiasta de las narraciones abusó con frecuencia de versiones

muy menores tras tres o cuatro aciertos seguidos. En cambio la fase de

flujo en los aciertos de tiro dista órbitas de ese fenómeno conocido

también como Hot Hand cuya realidad aún hoy muchos teóricos ponen en cuestión.

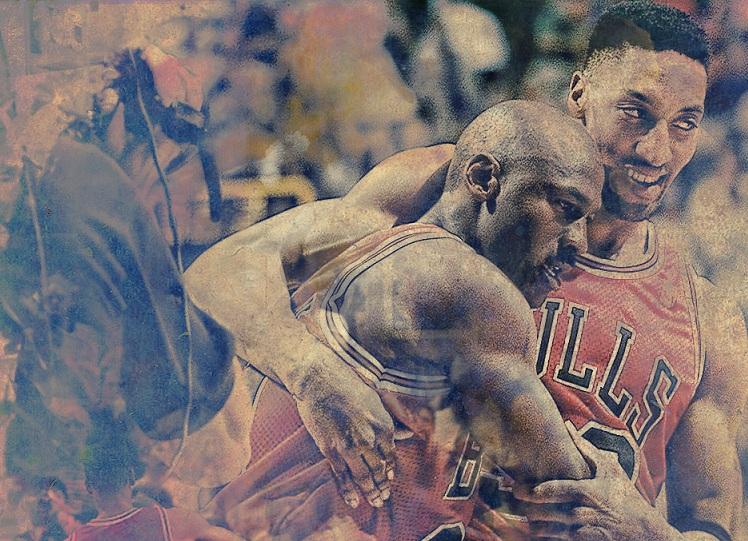

En términos más concretos Michael Jordan universalizó el llamado efecto piscina

con que describir el aparente ensanchamiento del aro para aquellos

agraciados en fase de flujo. El mito se refería en concreto a 18 de sus

35 puntos en la primera mitad del estreno de las Finales NBA de 1992,

provenientes de seis triples (como si hubieran hecho falta veinte).

Jordan

es probablemente uno de los deportistas que mayor número de veces y a

mayor profundidad acabó sumergido en los dominios del flujo. Fases como

irreales donde la misma noción de maestría palidece ante relaciones con

el objeto de juego más próximo a lo sexual. Con motivo de sus 63 puntos a

los Celtics en abril de 1986 Jordan expresaba de manera sencilla qué es

posible sentir en esa dimensión al alcance de casi nadie. “Cuando

estoy haciendo mi juego, cuando me siento como me sentía en Boston

aquella noche no creo que nadie pueda pararme. Sería capaz de estar

corriendo durante días y desearía que los partidos no tuvieran fin. Es

tal y como me siento en esos momentos” (Come Fly With Me, 1989).

Uno

de los aspectos más llamativos de la aptitud maestra es la inequívoca

dependencia de aquellos estímulos que han proporcionado un placer

indescriptible a sus protagonistas. Como una íntima sumisión que Jordan

desnudaba como el verdadero motivo para regresar de su primera retirada.

“Llegué a echar de menos la sensación de dominio pleno que me hacía vivir una cancha de baloncesto”.

Jordan podía ser consciente del motivo de su extrañeza. Era un adicto a

la voluntad de poder. Pero lo que en verdad añoraba consistía en la

naturaleza orgásmica que tan a menudo le procuraron los estados de

flujo.

La

psicología de la experiencia óptima era descrita en la obra de

Csikszentmihalyi en términos casi místicos. El flujo es el estado del

rendimiento resultado de la aptitud maestra, el decisivo momentum

donde talento, trabajo y energía coinciden en el punto máximo

procurando con ello un estado de satisfacción de beatífica plenitud.

Sobreviene

entonces a los sujetos de flujo una sensación de calma, una fase de

control absoluto y unión con el entorno. Mientras dura la conciencia

está limpia, las emociones desaparecen y la concentración es tan intensa

que alcanza el núcleo de la creación artística. “La conciencia de sí mismo desaparece y el sentido del tiempo se distorsiona”.

La inmersión a ese plano de profundidad pertenece exclusivamente al

sujeto que fluye. Pero en rarísimas ocasiones la evidencia es tal que

resulta posible percibirlo.

Una de las migraciones al aro más asombrosas de todos los tiempos tuvo lugar en marzo de 1985 obra de Larry Bird.

Fueron en rigor interminables minutos de flujo. Pero la cima de aquel

rendimiento cumbre, una de las más claras reveladas nunca por el deporte

de la canasta —basta ver la reacción del banquillo rival—, se produjo,

paradójicamente, ante un acierto anulado.

Aquella noche en Nueva Orleans, en un protagonista agotado y dolorido

por la imprudencia de las millas recorridas en la víspera, es uno de los

más diáfanos ejemplos de baloncesto de flujo. Al instante mismo de

terminar el encuentro, con el enésimo acierto de Bird que hacía su punto

número 60, son los compañeros quienes deben devolverle a la realidad,

sacarlo a la superficie. Porque Bird estaba entonces como ausente. Salía

de una dimensión exclusivamente interior.

A

lo largo de su carrera el mito de Indiana ha excedido todo volumen

imaginable de migraciones al hierro. No en vano seguirá siendo en el

futuro verdaderamente complicado desplazar a Bird del Top 5 histórico de

tiradores en potencia versátil. Los concursos de triples, por ejemplo,

favorecen la emergencia de los microflujos. En palabras del investigador

húngaro este tipo de juegos “ofrecen oportunidades para ir más allá de los límites de la experiencia ordinaria”. Mientras la mayor secuencia de aciertos en este clásico certamen NBA sigue correspondiendo a los 19 aciertos sin fallo de Craig Hodges

en 1991, Bird ofrecía al término de la primera edición un fabuloso

ejemplo de aptitud maestra, de perfecta simbiosis con el aro, como a

salvo de toda distancia.

Cuando este concurso de lanzamiento era un embrión el alero de los Celtics daba un salto en el tiempo. “Look at the concentration”, ilustraba Rick Barry

en televisión. Al exacto momento de comprobar que el primer lanzamiento

quedaba milimétricamente corto Bird corregía en una fracción decimal ingresando acto seguido en trance de tiro,

estirando incluso visiblemente el minuto en algo superior a 60

segundos. Uno de tantos trances, tal vez más que nadie, en sus trece

años de carrera.

La

cima de un jugador de baloncesto no convencional, solo aquellos a

quienes es dada la excelencia, coincide casi automáticamente con una

fase de flujo de distinta duración. El flujo puede no verse reflejado en

la pobreza estadística, por muy nutrida que ésta sea. Recae en

numerosas ocasiones en el llamado control de situación,

un nivel que escapa con mucha mayor frecuencia a la percepción externa.

La cima de la carrera de Larry Bird se instala en esta tipología suave

de flujo. Hasta es posible situarla en el quimérico triple

que liquida finalmente a los Rockets en los últimos minutos del sexto

partido de las Finales de 1986. Con la quebrada narración radiofónica de Johnny Most

y el rugido de las gentes del vetusto Garden se trata, pese al olvido,

de uno de los momentos cumbre en la historia de la NBA. Porque no

solamente Bird alcanzaría su mejor versión posible. Eran minutos de fase

de flujo colectiva, de plena armonía de grupo (“Un equipo es un estado que rara vez se alcanza”). La asombrosa irrealidad de aquellos momentos admitía un memorable pasaje en su primera biografía. “I

can remember getting my hands on two or three balls. (…) I couldn’t ask

for anything more. (…) The ball went in and my heart started beating

like crazy” (Drive. The Story Of My Lyfe, 1989).

Una

carrera deportiva legendaria lo es por innumerables momentos. Pero

barridos todos es imposible hacerlo con un ejemplo tan monumental que

cuenta incluso con una particularidad dado que era muy poco común verle

sudar a chorros.

Los sujetos de flujo parecen coincidir en la ausencia de emociones mientras dura el rapto. Y precisamente por esta ausencia de ruido emocional el flujo aproxima su sentido a las nociones teológicas de iluminación y bienaventuranza. Esta inmersión en un océano de calma aparecía igualmente destacada en Flow a través de otros dos protagonistas: una bailarina: “Me siento calmada y muy relajada. No tengo la preocupación del fracaso. ¡Qué sentimiento más poderoso y cálido! Quiero expresarme, abrazar al mundo. Siento un poder enorme para mostrar con mi baile la gracia y la belleza”; y un jugador de ajedrez: “Tengo un sentimiento generalizado de bienestar y controlo por completo mi mundo”.

No

resulta sencillo percibir exteriormente la fase de flujo. El público

testigo asiste en la mayoría de las ocasiones a una actuación

superlativa como si con ello fuera suficiente. Sin embargo no nos es

dada la claridad de reconocer los niveles de absorción del jugador

protagonista. Uno de estos tocados, otro de incontable volumen de fases

de flujo, era Magic Johnson. Pero al mismo tiempo nadie

ha podido disimular en mayor grado la experiencia óptima que él, como

un factor más de prestidigitación. Si hemos de creerle toda su carrera

lo fue. Si en cambio pretendemos un mayor rigor puede no haber

equivalente en la historia del baloncesto en cuanto a control de situación. Y ello es debido a la responsabilidad de lo que podríamos dar en llamar amplificación del juego.

Al hecho de que difícilmente un reboteador, un taponador, un mero

tirador o cualquier otro ejemplo de especialismo será susceptible de

trascender los límites de la experiencia ordinaria. Si en cambio la

condición pertenece al jugador all around en sentido extremo la

dimensión de control de pista, de ensanchamiento de potencias, adquiere

su más pleno sentido. Un estado neurofisiológico que procesa altísimos

volúmenes de información compleja de manera clara (precognición). Eso

era Magic Johnson en fase de flujo, una proyección transitiva que

convertía en favorable la actividad de su entorno. Y este milagro es en

rigor una manifestación mucho menos común que la manida falacia de

“mejorar a los compañeros”.

Y

sin embargo es por ese mismo encubrimiento que para reconocer la fase

de flujo resulta más sencillo acudir a la más visible de todas las

facetas: la migración al aro como una incesante secuencia de aciertos. Es ahí donde The Zone

admite sin duda la trascendencia de los límites ordinarios, donde la

escala abre infinidad de lapsos de tiempo. De los 8 puntos en 11

segundos de Reggie Miller en 1995, los 16 pts/94” de Isiah Thomas en 1984, los 13 pts/35” de Tracy McGrady en 2004, los 16 puntos/120” de LeBron James

en 2009, a duraciones medias tipo 25 pts/cuarto de Isiah Thomas en las

Finales de 1988 a prolongaciones mucho mayores en veladas de plena

inspiración.

En este último apartado la versión más anotadora de Kobe Bryant

ha dado innumerables capítulos, siendo la noche de sus 81 puntos en

2006, y muy especialmente sus 27 en aquel tercer cuarto –7/11 (T2), 4/4

(T3), 1/1 (T1)–, una experiencia óptima en rigor, allá donde “la conciencia se funde con la acción (…) y las tareas más complejas se realizan con un gasto mínimo de energía mental” (Goleman, 148).

Esta especie de espontánea naturalidad era uno de los grandes misterios en el juego de Drazen Petrovic, otro ensayo de difícil demarcación entre el flujo y la aptitud maestra.

Asimismo

las reacciones de los tocados por la mágica varita son de muy diversa

naturaleza. Que no haya, según los estudios, interferencias emocionales

en esos periodos de absorción maestra no impide la disparidad de

respuestas. Y ello no es debido exclusivamente al carácter de los

protagonistas. Importa el momento decisivo donde el flujo acontece. Eso

explica los fascinantes últimos minutos de Michael Jordan en las Finales

de 1991. A medida que el anillo se acercaba, a medida que la

consumación última de años y años de trabajo, a medida que la superación

de repetidos fracasos quedaba finalmente a la vista Jordan fue presa de

una inusual agitación en todos y cada uno de sus movimientos y

reacciones.

En

plena fase de flujo el mejor jugador del mundo presentaba, pese a las

apariencias, uno de los momentos de concentración más intensa de toda su

carrera, producto de la cual terminó acertando un inverosímil no look shot

que podía no tener validez legal pero sí probar su incandescencia

cerebral. Mientras el jugador que aparentemente había dado un paso al

frente era John Paxson a través de 10 puntos decisivos

no había el más mínimo rastro en Michael Jordan que permitiera un

desenlace distinto al que finalmente se produjo.

Aquel

fantástico episodio de control de situación volvería a repetirse

innumerables veces, la más célebre de las cuales tendría lugar siete

años después en torno al último centenar de segundos ante Utah Jazz en

las series de 1998. Era una posición absoluta de mando. Canasta cuando

había que anotar, robo cuando había que impedir y finalmente, como el momentum por excelencia, control del tiempo y dagger shot con un recreo total en el acierto (resonancia de los brazos arriba) motivado por el suceder exactamente como el cerebro había previsto.

Al

término de un flujo pleno y compacto suele sobrevenir la exhibición de

la recompensa final como una brutal sacudida, en forma de acting out.

Así asistíamos entonces a un Jordan fuera de sí mostrando al mundo sus

dos manos alzadas formando un seis. Emergía entonces a la superficie con

la misma fuerza que segundos antes había penetrado a su núcleo.

En

el lenguaje no verbal Jordan nunca fue un jugador especialmente

extrovertido. Lo fue a un grado superior a Larry Bird y ambos a escala

muy inferior a Magic Johnson, el más térmico de todos.

Este asunto de la temperatura gestual se adentra mucho más de lo que parece en terrenos invisibles. Goleman incide en el fantasmagórico rastro cerebral durante el estado de flujo, protagonista, según apunta, de un predominio del frío en los circuitos neuronales, de una disminución de la actividad cortical y, en suma, de un paradójico sosiego cuando el cerebro está trabajando en la zona cúspide de su eficacia (Kairós, 148). En esos momentos es cuando inteligencia y cuerpo forman una sola realidad. “El talento kinestésico manifiesto en la fluidez y la gracia corporal de Martha Graham o de Magic Johnson” (Kairós, 67). En suma, aquello que Csikszentmihalyi sugería como la alegría del movimiento. O tal vez sería mejor como simple y pura alegría. “La alegría es la emoción más valiosa. Y la más efímera. Nunca dura lo suficiente como para verse harto. No se juega para alcanzarla, sino para reproducirla” (Psicobasket, CXXIII).

Flujo y pulsión de juego. Más allá de la técnica.

Todo

gran jugador de baloncesto atraviesa a lo largo de su vida deportiva

tres fases que, por lo general, se suceden con la experiencia de los

años. Un primer periodo, hormonal y como apasionado, venal y sin

resortes de control madurados, que es posible referir como pulsión física. Son esos años donde la energía del cuerpo en plenitud se impone a lo demás.

A esa etapa propiamente juvenil sucede la llamada pulsión técnica, donde las herramientas del juego ocupan un rango notablemente superior al influjo muscular. La pulsión mental,

encargada de las sinergias, ya está viva en ambas fases. Pero es tan

sólo gracias a ésta que el talento alcanza a conquistar la última y más

elevada fase deportiva: la pulsión de juego, esto es, el

conocimiento pleno, la sabiduría, el desarrollo sostenido de la

intuición, la experiencia y el entendimiento, la optimización final de

los recursos, la inmersión a la esencia lúdica del juego, el dominio en

estado puro. Este terreno superior, el de la aptitud maestra, es el

único vestíbulo posible para entrar en flujo. Lo demás será, a lo sumo,

pura casualidad.

Porque el flujo es virtualmente la más alta representación de la sabiduría sea cual sea la actividad ejemplar. “Magic

Johnson enseñó al mundo la existencia de un plano muy superior a la

técnica. Un plano que se vale de ella. Pero que al mismo tiempo la

oculta. Se trata de un terreno vedado a la mayoría de jugadores. Un

plano de ejecución al alcance exclusivo de la condición del genio” (La Magia Eterna, 2009).

Unos pocos ejemplos son justos para entender la prodigiosa realidad de un tramo vedado a la mayoría.